しばしば,大きく変化する。 この変化は,何がどうなっているのか。 1. 気温 空気は流れている。 それが「風」である。 そこで,つぎのようになる:

こうして,つぎの命題となる:

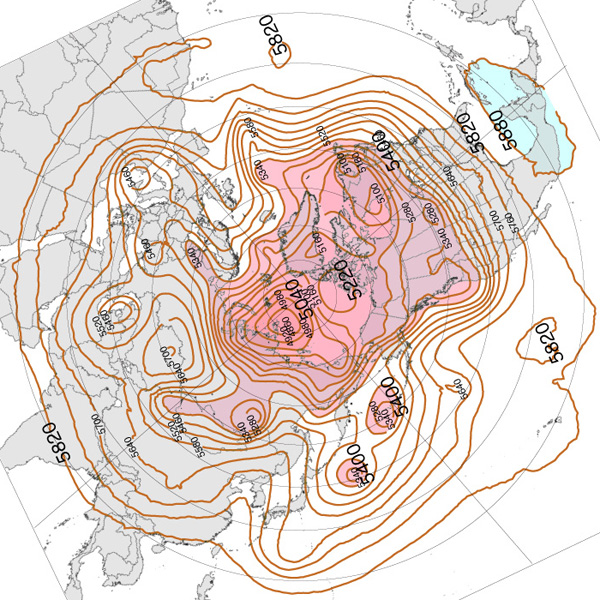

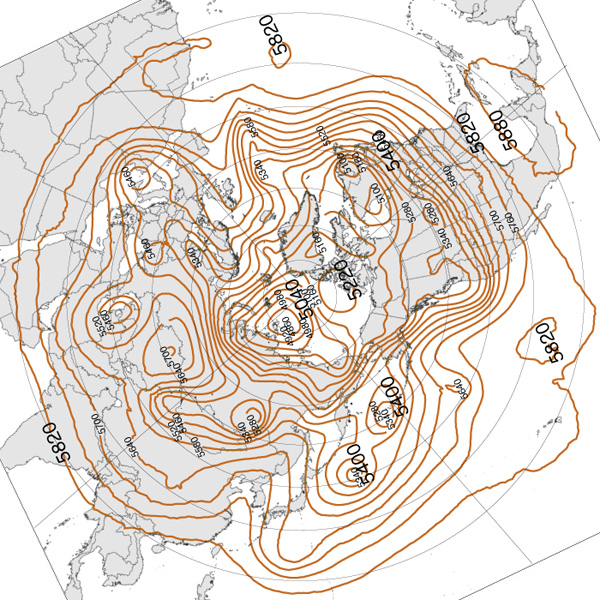

2. 高層天気図 「寒いところから流れてくる風か,それとも暖かいところから流れてくる風か」は,地上天気図からはわからない。 風の流れは,地勢によって大きく攪乱されるからである。 そこで,風の大局的な流れをとらえるために,高層天気図を用いる。 高層天気図は,日本の「気温が日々変化するしくみ」を見ようとするときは,北極中心の北半球 500hPa 面天気図を用いることになる。 以下「高層天気図」と言うときは,これを指す。 3. 気圧・等圧線 地上天気図には等圧線 (等気圧線) が書かれている。 「気圧」とは何か。 空気粒子の密度──濃い・薄い──である。 地上天気図と高層天気図の大きな違いは,「等圧線」に代わって「等高度線」になっていることである。 500hPa 高層天気図だと,「この地点は,上空 ○m が 500hPa」を観測し,その高度が同じになる地点を線でつなげる。 これが「等高度線」である。

この等高度線は,等圧線と同じ感覚で使える。 即ち,高度の高低が気圧の高低と同値になる。 4. 風の流線=等圧線=等温線 高層天気図では,風の流線が等高度線に表されることになる。 これは当然のことである。 気圧は,空気の密度である。 密度は,風がこれを運んでいる。 よって,風の流線は,等圧線である。 先に,《風の流線は,等気温線である》と言った。 よって,つぎの3つは同じである:

等高度線 等気温線 5. 低緯度ほど,気温・気圧が高い 気温は低緯度になるほど高くなる。 日射量が低緯度になるほど多くなるからである。 そして高層天気図では,気圧が低緯度になるほど高くなる。 これは,つぎの2つのダイナミクスの複合ということになる: 以上まとめて:

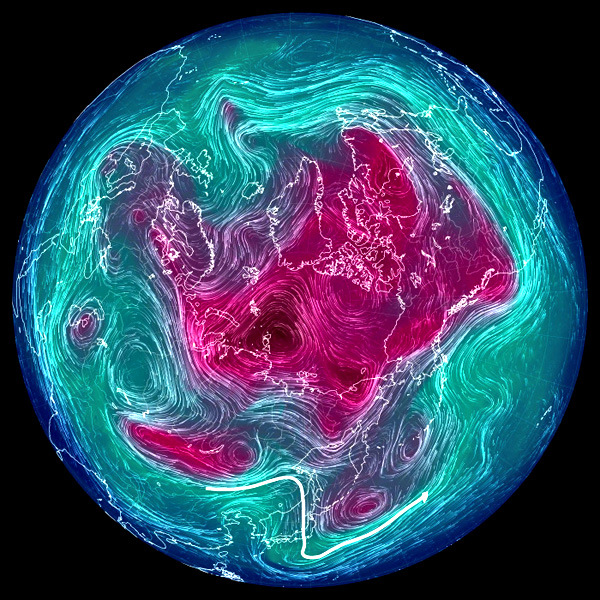

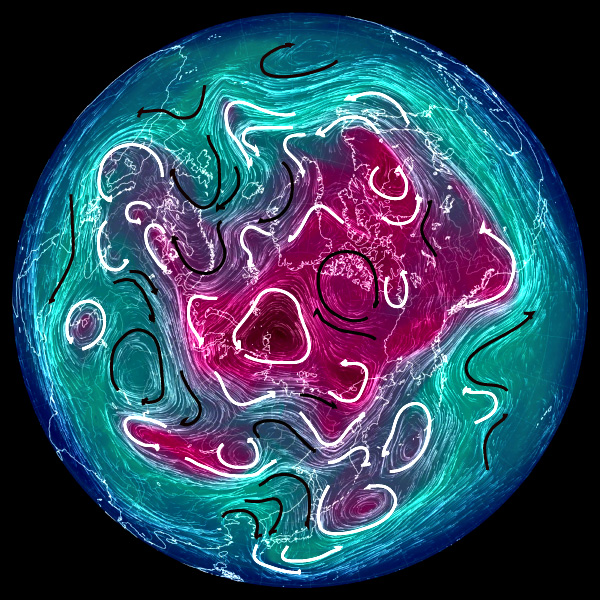

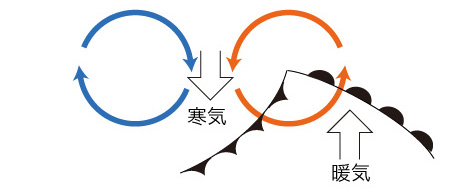

6. 鉛直対流 先に《気圧・気温は,低緯度になるほど高くなる》と言った。 そうすると等圧線・等温線は極中心の同心円模様になるはずだが,実際はもっと複雑になっている:

東京を通過する風を,白で表示。 |

地上天気図の等圧線と高層天気図の等高線の違い

地上天気図の等圧線と高層天気図の等高線の違い