気温は,海氷消失の説明概念にはならない。

海氷を空気の熱伝導で融かすには,極地の気温は低過ぎるからである。

太陽光の強さも,海氷消失の説明概念にならない。

氷が太陽光によって融ける形は「昇華」である。

しかし,太陽光の強度変動は,昇華で海氷を消失させるほどの振幅は無い。

北極海の氷は,海の上に浮かんでいる。

海水の温度は海氷点よりも高いので,海氷は絶えず融けている。

海氷がそこにあるということは,消失を相殺するものが存在しているということである。

それは,降雪である。

そして雪を降らせるものは,雲である。

以上まとめて,雲量の増減が,海氷の増減である。

そこで,北極海の海氷の消失を説明する概念は,雲量を減少させるものである。

それは何か?

これを探ってみると,現在の気象学のレベルでは,候補は一つしかない。

それは, 「太陽磁気活動」である。

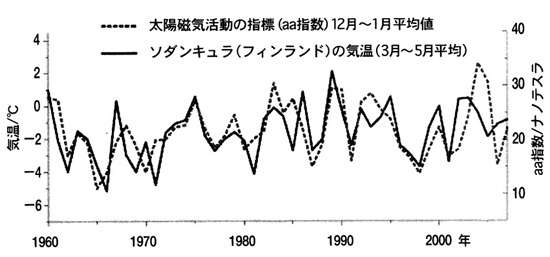

太陽磁気活動の気象現象としては,気温との相関が示されている:

| |

伊藤公紀 (2007), p.135

ソダンキュラは,オーロラで知られるフィンランド北部の町。

aa 指数 (太陽磁気活動の指標) は,英国地質調査所のデータベースより取得,

気温は,米航空宇宙局のデータベースより取得。

相関係数は 1960−2001年で 0.68 (強い相関), 1960−2007年で 0.58 (強と中の境目)。

|

|

|

しかし,はじめに述べたように,気温そのものは海氷消失の説明概念にならない。

雲量が,海氷消失の説明概念である。

そこで,太陽磁気活動と気温の相関は,雲量が間に挟まるつぎの形を考えることになる:

雲は太陽光遮蔽だから,

よって「太陽磁気活動の減 [増] → 雲量の増 [減]」であれば,

太陽磁気活動の減 [増] → 雲量の増 [減] → 気温の下降 [上昇]

↓

降雪の増 [減] → 海氷の増 [減]

となって,気温と海氷面積の両方に説明がつく。

こうして,「太陽磁気活動の減 [増] → 雲量の増 [減]」の理論は?となる。

これには,現在つぎのものがある (宮原ひろ子, 2014):

太陽磁場は、普段は、宇宙からの高エネルギーの放射線を遮蔽している。

しかし太陽活動が弱ると、この遮蔽がなくなり、放射線が大気に降り注ぐ。

すると原子がイオン化されて、それを核として雲が生成される。

引用文献

- 伊藤公紀 (2007) : 『不都合な真実』の "不都合な真実"

所収 : 『暴走する「地球温暖化」論』, 文藝春秋, 2007. pp.117-150.

- 宮原ひろ子 (2014) :『地球の変動はどこまで宇宙で解明できるか──太陽活動から読み解く地球の過去・現在・未来 』, 化学同人, 2014.

|