| |

西部邁『六○年安保』, p.11.

熱狂は大なる確率で非行につながる。

多数者のとは目立った形で異なる素行、それが非行なのだとすると、否応もなく非行者を模索するのが私の交際法である。

私自身はできるだけ目立つまいと努めるのだが、非行者との縁が私をひきつけて己まないのである。

実のところ、私の体験した政治とはそうした種類の縁のことなのであった。その意味での政治ならば、物心ついてからずっと私は政治とのつながりを絶ったことがない。

畢寛してみるに、ブント体験が私にもたらしてくれた最大のものは、非行者との縁を絶つことの不可能を教えてくれた点にある。私がこれから描いてみたいのは、ブントにおいて私が直接にふれあった非行者の群像なのである。

|

|

「個の多様性」を説く者は多いが,その意義を講ずる論にはほとんどお目にかからない。

実際,「個の多様性」の意義の論じ方は生態学的になるのだが,「個の多様性」を説く者は生態学を欠く体である。

「個の多様性」とは,<自分が活かされる場>が個によって違うということである。

種が「個の多様性」を孕むのは,種が<遷移>をダイナミクスにして生きるものだからである。

つぎは, 「遷移」のイメージ:

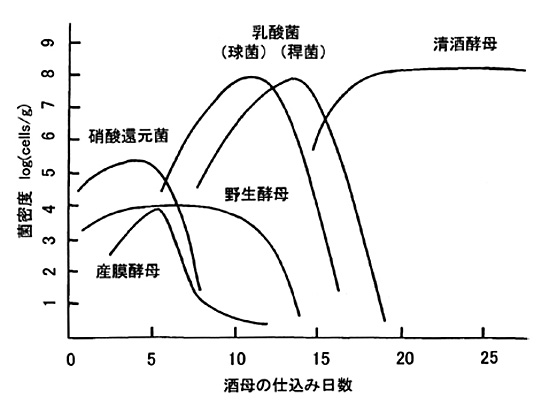

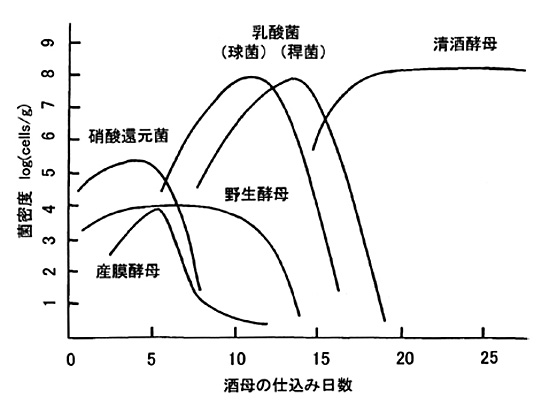

- 日本酒づくりは,微生物遷移の利用である:

(秋山裕一『日本酒』(岩波新書), 岩波書店, 1994)

(秋山裕一『日本酒』(岩波新書), 岩波書店, 1994)

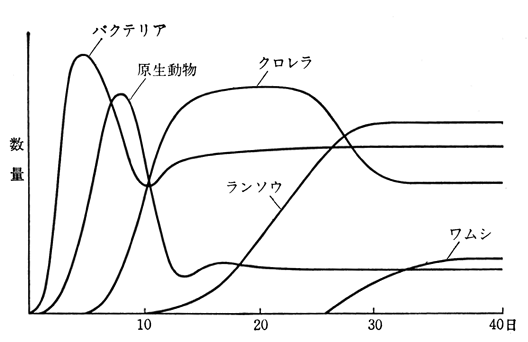

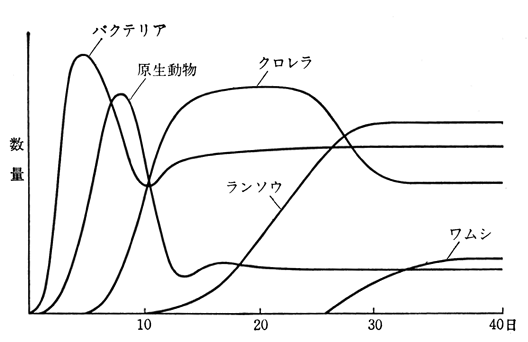

- フラスコに水を入れて放置する

この中に,空気中に漂っている微生物が落ちてくる。

そしてこれが,フラスコの中に「遷移する生態系」を現す:

(栗原康『かくされた自然──ミクロの生態学』, 筑摩書房, 1973. )

(栗原康『かくされた自然──ミクロの生態学』, 筑摩書房, 1973. )

- 裸地ないし攪乱痕地からの植生の遷移:

- コケ植物・地衣類

陽性1年生植物

陽性多年生植物

- 陽樹

陰性植物

- 陰樹

「非行者」とは,攪乱期が<自分が活かされる場>になる者である。

結果的に,攪乱の収束に一定の役割を果たす。

安定期になると,これは邪魔者になる。

体制の排斥するところとなる。

例:ヤクザ

| |

田岡一雄「非解散宣言」(1966)

(宮崎学『山口組と日本』, pp.93-95.)

私のところに集まって来る者は、みんないいところを持っているくせに、親の手にも負えない拗ね者が多い。放っておけば悪くなる一方だ。

それを規正し、なんとか人並みに働かそうと心配しているのが組である。

‥‥

当局は、山口組を目の敵として組の幹部を根こそぎ捕え、解散に追い込みさえすればすべてよしと本当に考えているのであろうか。

‥‥

これまで、わたしは終戦直後の闇市を横行する暴れ者や、港湾における共産党勢力と真剣に闘ってきた。響察もそれをあと押ししてくれた。

それなのに、世の中が落ち着いたから「もうやくざはいらん。やくざを潰せ」というのは、あまりにも身勝手ではないか。

|

|

|