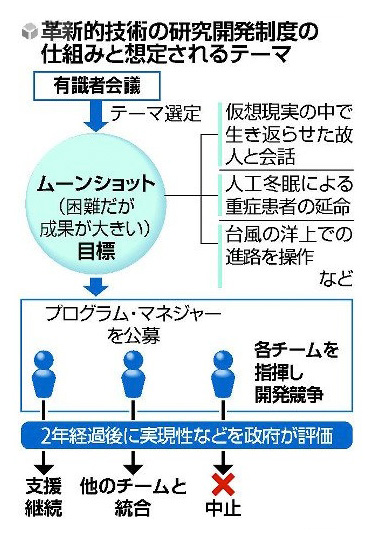

国にとって「テクノロジー」の意味は,国の「競争力」である。 国は,「自国発の革新的な技術」の開発推進を政策にする。 「競争力」は,つぎの二つでなる: 自由主義政治の政策は,他力本願である。 笛吹きの役回りを己に任じ,笛の音につられてひとが踊り出すことを期す。 曲は,一つしか持ち合わせていない。 「競争原理の導入」である。 かくして「国立大学の法人化」「競争的資金」といったものこれまでにあり,そしてこの度は「ムーンショット型研究開発制度」である。 競争原理の導入は,技術開発推進の方法にはならない。 ひとは,<しのぎ>を考えるようになる。 そしてそもそも「最先端技術を巡っては、米国や中国が政府主導で、猛烈に研究開発を進めている」は,「競争原理の導入」がこれの内容なのではない。 ただし,「競争原理の導入」の言に対し,これの<馬鹿の一つ覚え>を嗤うというのは,筋違いである。 実際,この言には,支出削減の意図がある。 国の経済は,収支で見れば破綻している。 研究への予算配分は,削減していかねばならないのである。 また,「夢の技術」の言に対し,これの<浅知恵>を嗤うというのも,筋違いである。 実際,研究資金配分の肝心は,これが導く経済効果である。 商品経済が成果に向かうプロセスでないように,商品経済下の技術開発推進は成果に向かうプロセスではない。 求められるものは,「好景気」である。 競争原理の導入で,ひとは<しのぎ>にあくせくするようになる。 そしてこれこそが,成果なのである。 実際,これが「好景気」の形である。 競争原理の導入は,技術開発推進の方法にはならない。 しかしそれは,失敗ではない。 競争原理の導入の成果は,《ひとが<しのぎ>にあくせくする》という形の「好景気」の実現である。 これに対し無意味を嘆くのは,筋違いである。 商品経済は,無意味である。 <生きる>は,無意味である。 元来無意味なものに意味をつけることを,「幻想」という。 その意味が集団の員に共有される意味であるとき,「共同幻想」という。 「競争原理の導入」「夢の技術」は,共同幻想である。 そしてマスメディアは,共同幻想の旗振りが役回りである:

|