| |

Ennos (2020), p.36

生きている枝を折り取るのがほぼ不可能なのも、このような構造をしているせいだ。

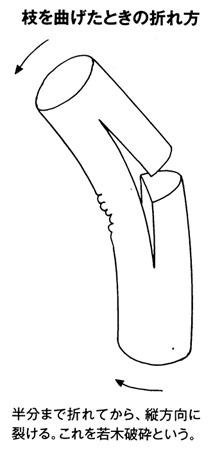

まだ乾燥していない枝を曲げると、外側の組織は引き伸ばされて、内側の組織は押しつぶされる。

すると一般的に、まず張力に屈し、ニンジンやセロリのスティックのように横方向に亀裂が入りはじめる。

しかしそれだけでは完全には折れない。

亀裂が枝の中心まで達すると、亀裂の伸びる方向が変わって、仮道管と放射組織のあいだの弱い中心線に沿って広がっていく。

どんなに力を入れても縦方向に裂けるだけで、半分はつながったままだ。

|

|

| |

同上, pp.58,59

‥‥‥ 生きているほとんどの木、とくに熱帯雨林に生えている木は、じつはきわめて燃えにくい。

前にも述べたとおり、生きている木の細胞壁には大量の水分が含まれていて、乾燥重量のおよそ30パーセントにも達する。

しかも、幹や枝の表面近くにある辺材の細胞内は水で満たされているため、木の幹には乾燥重量の3倍もの水が含まれている。

木を燃やすにはその水をすべて加熱して蒸発させなければならないが、そのためには、木が燃えるときに放出される量の三分の一ものエネルギーが必要となる。

乾燥していない枝を火にかざすと、温度が上がるのにしばらく時聞がかかり、それからようやくしてパチパチシューシューと音が出はじめて、両端から水や水蒸気が出てくる。

雷が落ちると木が裂けるのは、細胞内の水が蒸発するからだ。

雷の電気エネルギーによって水が加熱され、水蒸気が発生してそれが爆発的に膨張し、枝の先端から水蒸気が出てくる間もなく幹が裂けるのだ。

だが、落雷そのもので木に火がつくことはめったにない。

森林火災が発生するとしたら、それは木のまわりにある乾燥した草や小枝に火がつくことによる。

乾燥した木が燃えるプロセスはとても複雑だが、どのようにして火をおこして制御すればいいかはそれで決まるため、ここでくわしく説明しておきたい。

細胞壁の素材は化学的に安定で、100℃を超えても分解しない。

セルロース繊維がリグニンによってしっかりと束ねられているため、木をぐつぐつと煮込んでも食べられるようにはならない。

水の沸点を超えると、細胞の中に閉じ込められていた水分が蒸発するが、150℃まではそれ以外の変化は何も起こらない。

その後、セルロース繊維のあいだにあるへミセルロース分子が結晶化してさらに堅くなる。

それによって木の組織自体は硬度が上がるが、同時にセルロース繊維が細胞壁から飛び出せなくなるため、はるかに脆くなる。

第4章で説明するが、人類はこの「火で硬くなる」効果を活用してきた。

200℃くらいになるとようやく木の組織が分解しはじめる。

セルロース、へミセルロース、リグニンという巨大高分子が切れはじめ、もっと小さいさまざまな液状物質の分子が生成してくる。

熱分解と呼ばれるこのプロセスでエネルギーが放出され、燃焼を引き起こす熱がようやく発生.する。

温度がさらに300℃まで上がると、これらの小分子が蒸発してその一部が空気中の酸素と反応し、炎が上がってさらに熱が発生する。

このとき、気体の一部が炭素の微粒子とともに出てきて、煙となって放出される。

細胞壁が完全に分解すると、最後には炭素だけが残り、木の組織が木炭に変わる。

炭素は、熱分解で発生する揮発性の化学物質と違って蒸発せず、480℃になってようやく燃えはじめる。

このとき表面の炭素が酸素と反応して、二酸化炭素とエネルギーが発生する。

だが木炭からは蒸発するものが何もないため、炎も煙も上がらない。

燃えさしが赤熱するだけなのはそのためだ。

|

|

- 引用文献

- Ennos, Roland (2020) : The Age of Wood ── Our most useful material and the construction of civilization.

- Scribner, 2020.

- 水谷淳[訳]『「木」から辿る人類史 ヒトの進化と繁栄の秘密に迫る』, NHK出版, 2021.

|