| |

高倉新一郎 (1974 ), pp.52-54

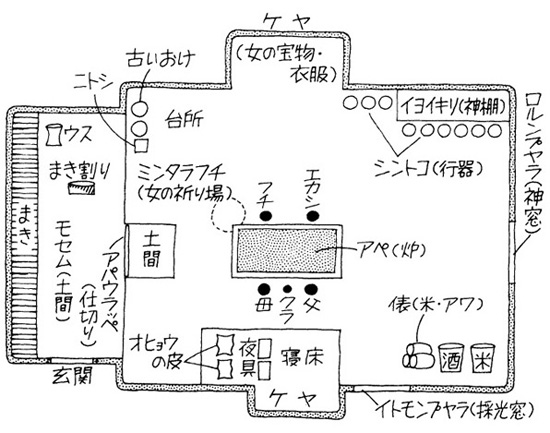

家はその地方により一定の方向、多くは長辺を東西にとり、西に入口を設け、中央西寄りに炉を切り、入口に対する東壁の中央に窓が切つであった。

この窓は神窓といって神々の出入口であり、神事に関するものはこれから出入りさせ、のぞいたりすることは許されない。

明り取りの窓は南壁に開かれていた。

奥部と東部および神窓からいって右手 (入口から向かって左手) がもっとも上座で、東北隅はもっとも神聖な場所として家神が祭られ、壇を設けて祭具および宝物が置かれていた。

主人夫婦は炉の北側に座を占め、起居し、家族・客は反対側、下人は火尻に座を設けられ、この秩序は厳重に守られた。

狩猟具などは奥に、炊事は入口近くで行なわれた。

床は土間で土を固めた上に草をしき、その上に簀をしき、さらにむしろを敷き、来客の場合はその上にむしろを重ねた。

‥‥

壁は草、窓は草壁を切っただけで、入口は吊りむしろだった。

したがっていくら火をたいても寒さを充分に防ぐことはむずかしく、蒲の葉で緻密に編んだむしろを壁にめぐらしてすき間風を防いだ。

|

|

| |

砂沢クラ (1983), pp.28,29

エカシ [川村モノクテ] の家が大きく立派だったことと言ったら、子供心に、こんなに大きな家をどうやって作るのだろう、と不思議に思ったほどでした。

エカシ [川村モノクテ] の家が大きく立派だったことと言ったら、子供心に、こんなに大きな家をどうやって作るのだろう、と不思議に思ったほどでした。

家の南側にある戸口を入ると広い土間があり、その右手の壁に部屋へ通ずる戸口があります。

ここに立つと目の前に大きなアペ (炉) が、正面にはロルンプヤラ (神窓) が見えます。家中の床、壁にはフチと母が編んだきれいなチタラベ (ござ) がすき間なく張っでありました。

ロルンプヤラは、神から授けられた肉を運び込んだり、儀式の祭具を出し入れするための神窓で、窓の左手の壁には、守り神や祭事の用具、宝物、狩猟の道具類などを納めたイヨイキリ (神棚) があります。

村の大事な儀式は、このロルンプヤラとイヨイキリの前で行いました。

正装した四、五十人の男たちが、ロルンプヤラの前に、横二列に、ごちそうを間にはさんで向かい合って座ります。

儀式のあとは、男も女も炉のぐるりに座り、酒を欽みながら夜ふけまで歌ったり踊ったり、炉ぶちをたたいてユーカラをしたり、とてもにぎやかでした。

父が猟で、えものを捕った時にも村中の人が家に来ました。父は狩猟の名人で、よくクマを捕りましたが、必ず、村の人たちにクマの肉を炊いて食べさせたのです。いつも、まず最初に、体の弱い人と老人を呼びました。

|

|

| |

菅江真澄 (1792), pp.537,538

家(ヤ)は萱をかいつかね葺て、いぶせきやうに外(ト)よりは見ゆれど、さし入ば内の間広く、厨下はあら砂の上に葭簾しきものとして、きよげ也。

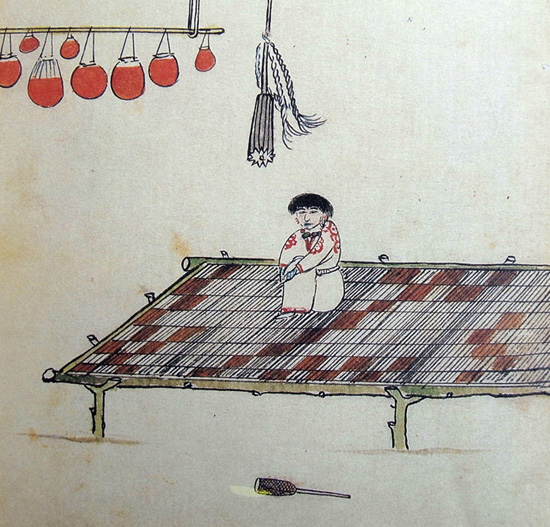

かたへには高榻長ク作りて三処に在り、左をシゲヰシヨセムとて、この床には女房の居ならび、右をハルケヰシヨセムといひて男居れり。

中なるルルケヰシヨセムといふ床榻には、まろうどざねをまふくるの処なればとて、この床に文繍莚とて、きよきあやむしろを、しきあらためて、これにといへば、のぼりぬ。

窓は、いづらも榻ごとの上に明たれば、タ風のおもふまゝに吹入て涼しう、蚤は、居に居て多けれど、床のいと高ければ、さらに飛ものぼらず、シャモの臥房よりも、いとすみやすげ也。

やかのくまに財貨(タカラ)といひて、こがね、しろがねをちりばめたる具ども、匜盤(ミミダラヒ)、角盥(ツノダラヒ)、貝桶(カヒオケ) などを、めもあやに積かさね

| 〔 |

天註──イチンケとは亀の名なれども、八角なれば亀甲にたぐえていふにやあらん。シントコともシントクともいひて桶の名なり〕

|

外器(ホカヒ) をケマウシントコとて酒を入れり。

この、ほかひちふものは酒祭をせし具の名にして、いにしへの手ぷりの、のこれることぞしられたる。

又大なる丹塗(ニヌリ)の桶に巴を画(カイ)て、酒造桶とて、[酉+央]酒をかみしてける具どももこゝ らとりならべ、ヰタシベのピセヰといひて、おほきやかなる壺蘆(ナリヒサゴ)の如き海獺(トド)の胃てふもの、あるは又大口魚(タラ)のヒセヰなど、みな魚の油を入て梁に掛つらね、ブヰ(えぞりゅうきんか)とて黒く乾たる草の根を編て柱にかけ、隔葱(ぎようじゃにんにく)といふものを刻み、象山貝母(シカカクレ, おおうぱゆり)の根を春て餅粢のごとくにして大なる酒樽に入れ、あるは小檜桶に入れて、あさタの糧とし、鹿のほじし、[魚+布](イルカ)のほじしやくひぬらん。

| 〔 |

天註──トレツフ、これを俚人はうばゆりちふ事を詑りてうばいろといひ、桃生郡などにては、つんばゆり、妻百合てふことにや、或大葉ゆりなど所どころにことなり。蝦夷人此草をアヨウロといふ、トレツフとは根を制し団丸のごとくなるをいふ也〕

|

ブクシヤの匂ひ、油の匂ひその臭さ、たぐへんものなし。

この家財(タカラ)など置たる方には、[魚+布](イルカ)の頭を夕ンヌシヤパとて、長串に貫て戸の上におし立、タンヌヘラとでおなじ魚の骨、又こと魚の尾鰭をも串にさして、なにくれの器をはじめ木糸とりかけ、あるは、いくらともなう、やなうらにもさしわたせり。

あないに持せたる袋のよね [米]、とうだして炊んとすれば、婦人、ニヤトスに水汲もてきて、「タンワツカヰイワンゲ」といふは,この水してものせよといふにやとて、其水しでかしぎぬ。

主男床立、そびらの壁には、タンネツフといふ、いとながやかなるつるぎたち、あるはエモシポ、シャモシポなどの平太刀、頭巾、鉢巻をもまぜ掛たり。

|

|

| |

菅江真澄 (1792), pp.544,545

フヰトシナヰの浜路をゆき、チリンナヰの川渡り、ホロナイのアヰノが栖家に入て、しばしとて休らふ。

〔天註──アヰノの詞に、良屋をさしてヤカタといひ、苫屋、丸屋をさしてチセヰといふとなん〕

広き榻の上に、やゝみそぢ近からんとしの婦女ひとり耳鐶にいろいろの珠玉(タマ)を飾り、頸にもリクトンベとてくさぐさの珠をつらぬき纏ひたるは、遠き神代にいふ、頸(クビ)にうなげるたまてふものも、かゝらんたぐひにや。

| 〔 |

天註──リクチ、ルクチ、みな通ふにや過来しコタンにルクチの名ぞ聞えたる〕

|

| 〔 |

天註──素戔鳴尊(スサノオノミコト)、以其頸所嬰(ウナゲル)五百箇御統之瓊、なども聞え奉る〕

|

この館のくまにはセトフとて、三尺よさかの槌に鉄条をさし入れて、いと重げなるを掛たり。

これなんシャモのいふ槌撃とて、ものあらがひのときは互に心ゆくまでうち撲(ウタ)れては、さばかり、はらぐろにいひはらだちあらがひつる中も、うちなごむならひといふ、其料の調度となん。

又おなじさませし短き槌搥(ツチ)に、木糸巾の布を、ひた巻にまきたるが榻床の下に投棄たるは、わかきアヰノらがつねのいとまあれば、槌搥(ツチウチ)のわざをならはせるの具となん。

棹を梁によこたへて、ちいさき魚の胃にキナボの脞(アブラ)を内れて掛ならべたるは熟菓柿(イロツケルカキ)を梢ながらに見たらんがごとし。

あるじのメノコ床を立、此油をとりおろし、あざらけき魚のつくり肉(シシ)にかけて盤に盈り、あないし来つるアヰノどもが前にすへ、又ことメノコの来るにも進めぬ。

|

|

| |

高倉新一郎 (1974 ), p.42

‥‥料理法も肉・野菜・穀物などを混ぜて煮たものが普通であった。

特徴といえばこれに油を加えたことで、油は多くくじら・あざらし・まんぼうなどからとり、皮袋に入れてたくわえてあった。

|

|

- 参考文献

- 村上島之允 (1800) :『蝦夷島奇観』

- 佐々木利和, 谷沢尚一 [注記,解説]『蝦夷島奇観』, 雄峰社, 1982

- 高倉新一郎 (1974) : 『日本の民俗 1北海道』, 第一法規出版社, 1974

- 砂沢クラ, 『ク スクップ オルシペ 私の一代の話』, 北海道新聞社, 1983

- 菅江真澄 (1792) :『蝦夷迺天布利』

- 『菅江真澄集 第5』(秋田叢書), 秋田叢書刊行会, 1932, pp.307-424.

|